À l’occasion de l’ouverture du musée national de l’aviation en Corée, nous vous présentons les aviateurs coréens qui ont marqué l’histoire de l’air du pays du Matin frais. Grandissant pendant la colonisation, les aviateurs coréens révèlent par leurs histoires les grandes lignes de l’Histoire coréenne. Formés au Japon, en Chine ou encore aux États-Unis les aviateurs coréens rencontrent dès leur envol les dilemmes politiques que leur soumet l’Histoire. Voici leurs récits.

An Chang Nam (안창남)

An Chang Nam naît le 19 mars 1901 à Hanseongbu (actuel Séoul). Sa mère décède alors qu’il est âgé de quatre ans. Il suit une scolarité éduquée, allant à l’école de Midong, mais son père décède à son tour alors qu’il n’a que quinze ans.

C’est entre 1916 et 1917 que la passion pour le ciel l’aurait saisi lors d’une démonstration aéronautique du pilote américain Arthur Roy Smith. An Chang Nam décide alors d’apprendre le japonais pour rejoindre une école d’aviation. Avant son départ, sa famille l’exhorte de se marier, ce qu’il consent avant de partir pour Osaka. Une fois là-bas, il travaille dans l’usine de fabrication d’avion Akabane, apprend le pilotage dans l’école d’aviation Okuri.

À l’époque, l’empire japonais qui se place à l’égal des puissances coloniales européennes intègre les habitants colonisés dans ses programmes éducatifs. Les Coréens issus des classes aisées comme populaires sont nombreux à rejoindre le Japon avec le rêve d’une vie meilleure. Les premières décennies de la colonisation japonaise, le pays du Soleil-Levant prône une idéologie du mérite qui séduit nombre de Coréens. La vision moderniste que porte l’empire influence positivement toute une génération. C’est dans ce contexte qu’An Chang Nam accède aux meilleurs enseignements aéronautiques au Japon. Il obtient son diplôme de pilotage en 1920 mais les premières licences ne seront officialisées que le 25 avril 1921. An Chang Nam, bien que coréen, fait donc partie des premiers aviateurs coréens et japonais et c’est en tant que tel qu’il sera reconnu et apprécié au Japon comme en Corée.

Le 5 décembre 1922, il atterrit sur la plage de Yeouido où 50 000 spectateurs sont venus l’accueillir. Pour le Japon, le pilote An Chang Nam est la preuve de l’assimilation des Coréens dans l’empire japonais. Pour les Coréens, il est l’espoir d’un avenir honorable et meilleur. Après avoir effectué plusieurs voyages à bord de son aéronef au-dessus de la péninsule, le pilote retourne au Japon où il continue de former les nouveaux pilotes.

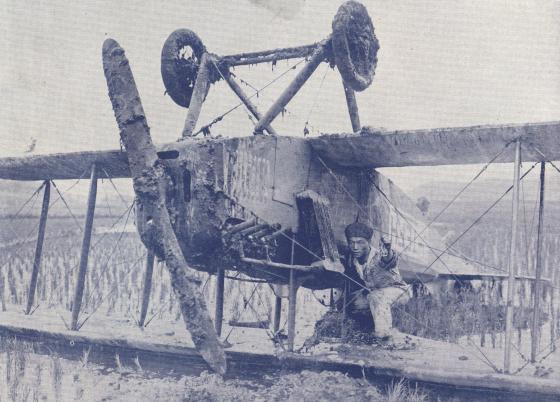

À l’époque sa popularité est telle que des chansons sont écrites en son honneur. En tant que pilote, on loue ou critique son hardiesse de vol, qu’on la considère comme fougueuse ou téméraire. An Chang Nam se fait notamment connaître pour ses techniques de vol retourné et ses acrobaties aériennes. La photographie de son atterrissage en catastrophe le 22 juin 1923, alors qu’il effectue un vol postal, participe à cette légende.

Mais le séisme du Kanto, survenu le 1er septembre 1923, provoque une vague de haine de la part des Japonais à l’encontre des Coréens. Des rumeurs catastrophiques circulent alors dans toute l’île et provoque des mouvements de population que l’armée et la police japonaises ne sont pas aptes à refréner. Des milices traquant les Coréens apparaissent. Identifiés par l’accent, les Coréens sont massacrés. Des Chinois mais aussi des Japonais d’Okinawa et d’autres provinces sont aussi assassinés sur la base de leur accent.

Témoin de ces violences, An Chang Nam comprend que les prétentions coloniales japonaises ne sont plus favorables à son pays. Il décide alors de combattre la domination que l’empire japonais exerce sur la Corée et rejoint la Chine par la Mandchourie en 1924. Arrivé à Shanghai, il entre en contact avec l’Alliance de la Jeunesse Coréenne.

An Chang Nam rejoint, par l’intermédiaire de l’indépendantiste Yo Unhyŏng (여운형), l’armée d’infanterie de Guo Songling puis du seigneur de guerre Yan Xishan en 1926. Il reprend sa casquette d’instructeur et forme dans l’académie d’aviation de Taiyuan dans la province du Shanxi. Le 2 avril 1930, il meurt dans un crash par mauvais temps en transportant à son bord 30 passagers. Il avait 29 ans. Il rêvait de créer une école d’aviation sur le sol coréen.

Sources : Namu | KBS | Project History

Kwon Ki Ok (권기옥)

Kwon Ki Ok naît à Pyongyang le 11 janvier 1901. Elle rejoint l’école pour filles de Soongui de laquelle elle est diplômée en 1919. Le mouvement du 1er mars éclate la même année et, sous l’influence de ses professeurs Park Hyun Suk et Jeong Il Sung, Kwon Ki Ok distribue les drapeaux de Taegeukgi. Elle est arrêtée et envoyée trois semaines en prison. En 1920, elle est de nouveau enfermée pendant six mois pour activité indépendantiste.

À sa sortie de prison, elle rejoint le gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghai puis se rend à Hangzhou pour apprendre le chinois et l’anglais auprès de la missionnaire Ellen Peterson. Diplômée en juin 1923, elle commence à enseigner à l’école Insung. Pendant cinq mois Kwon Ki Ok perfectionne, en parallèle de son travail, son anglais afin d’intégrer l’école d’aviation. En effet, depuis 1917, date à laquelle elle aurait assisté elle aussi aux voltiges aéronautiques d’Arthur Roy Smith, Kwon Ki Ok prépare son entrée dans l’aviation. Sa participation au mouvement du 1er mars puis son exil lui donnent la possibilité de voler dans le ciel.

L’aviation se développe en effet dans un contexte de guerre. Le gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghai envisage la création d’une armée de l’aviation et négocie avec l’armée chinoise pour former des aviateurs. Sur les recommandations du gouvernement provisoire, Kwon Ki Ok et plusieurs autres Coréens intègrent l’école d’aviation en décembre 1923. Tout d’abord sceptique quant à la venue de nouvelles recrues et notamment d’une femme, le seigneur de guerre Tang Jiyao (唐繼堯) finit par l’accepter dans la première phase de l’école d’aviation du Yunnan. Les aviateurs coréens qui serviront sous l’étendard chinois commencent ainsi leur formation.

Kwon Ki Ok est diplômée avec succès le 18 février 1925. Elle rejoint l’équipe aérienne du général Feng Yuxiang (馮玉祥) au Nord faute de matériel et de budget suffisant au sein du gouvernement provisoire. À cette époque, elle rencontre Li Shanyin (李汕隱), directeur du département de droit militaire de l’armée nationale. Également originaire de Corée, Li Shanyin a étudié au Japon mais s’est ensuite exilé en Chine en raison de son opposition à l’occupation du Nord de la Corée et de la Mandchourie. En mars 1927, Kwon Ki Ok devient aviatrice pour l’armée chinoise et reçoit l’ordre de participer à diverses batailles le long du chemin de fer de Jinpu. Elle est alors la seule femme pilote à participer aux expéditions dans le Nord. Peu après elle obtient le grade de capitaine de l’Armée de l’air.

Après le déclenchement de la guerre anti-japonaise, Kwon Ki Ok et son époux se déplacent à Chongqing avec la Commission militaire. En effet, les armées japonaises font des percées dans le territoire chinois et Chongqing – où s’est retranché le gouvernement provisoire de Corée – est un des derniers bastions. En 1944, son mari décède de maladie ou de surmenage. Kwon Ki Ok continue malgré tout à se battre depuis les airs. Elle cumule alors plus de 1 200 heures de vol. Elle forme aussi les nouvelles recrues à l’aviation. Jusqu’en août 1945 et la défaite japonaise, elle ne cesse de lutter. Après près de vingt ans à combattre sous l’étendard chinois, Kwon Ki Ok rentre finalement en Corée où elle entreprend de former les nouvelles générations d’aviateurs coréens.

Elle devient alors « la grand-mère de l’Armée de l’air » et joue un rôle clef dans le développement de l’Air Force coréenne. Pendant la guerre de Corée Kwon Ki Ok est membre du ministère sud-coréen de la Défense. Les décennies qui suivent, Kwon Ki Ok participe aux échanges sino-coréens. De 1966 à 1977, elle est ainsi vice-présidente de l’Association culturelle Corée-Chine et membre honoraire de l’Association des anciens combattants. L’aviatrice Kwon Ki Ok s’éteint finalement le 19 avril 1988 après avoir reçu plusieurs honneurs tout au long de sa vie.

Sources : Namu | Encykorea | JGXia | GKJLAI | Blog Naver

Article rédigé par Casado Hélène.

![Les aviateurs coréens, aventuriers de l’air [1/4] aviateurs coréens](https://koreasowls.fr/wp-content/uploads/2020/07/COUVERTURE-KOWLS-750x550-11.jpg)

![Les aviateurs coréens, aventuriers de l’air [1/4] SKHH Royal](https://koreasowls.fr/wp-content/uploads/2020/01/SKHH-10-150x150.jpg)

![Les aviateurs coréens, aventuriers de l’air [1/4] K.Live, l'Hebdo - 20 juillet 2020](https://koreasowls.fr/wp-content/uploads/2020/02/K.Live_2020-150x150.png)

![[Live Report] BIGONE à Paris BIGONE concert](https://koreasowls.fr/wp-content/uploads/2018/09/BIGONE-concert-2.jpg)

![[Review Drama] Two weeks Two Weeks](https://koreasowls.fr/wp-content/uploads/2016/04/593.jpg)